こんにちは、理学療法士のキム兄です。

私は理学療法士という仕事をしている傍ら、子どものスポーツに関しても指導を行っています。

スポーツ少年団の練習で、全国を目指すようなチームでは本当に夜遅くまで練習しています。

私の友人の子供も、平日は週に3回、21時まで練習。

日曜日は朝7時半集合、8時から21時まで練習しています。

そんなに長いこと練習して、本当に子どもの為になるのか…さすがに「やりすぎでしょ」という保護者からの声も聞こえてきます。

日祝日はもちろん、GWや夏休みもほとんど練習や試合で家族との時間はほとんど取れません。

旅行なんてもってのほか。

休めばいいと思っても、休むと今度はレギュラーから外される。

さて、本当に長時間の練習って必要なのでしょうか。

少年野球の練習時間長すぎ!良くないと思う

正直、私は練習のし過ぎは良くないと思います。

まだ体が出来上がっていない子供に長時間の練習はよくないとか、そういうことでなく、単に練習量と練習の質が釣り合っていないと思うんです。

子どもの集中力が、丸一日持つのか?というとそんなことありません。

子どもの練習に必要なのは、練習の「量」より「質」なんだと思うんですよね。

練習が多いと練習を休めない

強豪チームになると、本当に毎日のように練習をしています。

それこそ、家族との時間はなくなり、夕食も子供はお弁当で家族で食べることもできません。

休日に出かけるなんてもってのほかです。

しかし、そう毎日毎日練習では子供も疲れてしまいます。

特に夏休みはほとんど毎日練習があります。

ある日、練習を1日休んでしまいました。

すると、その日は全体ミーティングでポジション決めがある大切な日でした。

休んだ子は、そのミーティングに出席できなかったので、補欠スタートとなりました。

はい、これ実は私の事です。

練習が毎日あると、疲労や体調不良で休んだ場合に遅れが出てしまいます。

その結果、レギュラーになれなかったり、背番号付きのユニフォームをもらえなかったりする弊害が出てきます。

もちろん、本気でそのスポーツに取り組むのは悪くないです。

ただ、休めない・休みにくい環境をチームが作ってしまうのはいかがな物かなと。

本気になって取り組むのは悪くないことですが、それが練習量や練習時間と比例するとは思えないんです。

毎日練習はプロでもしない

日刊スポーツの記事です。

プロのキャンプでも、練習時間は午前10時から午後4時くらいまでです。

休日も週に2回あります。

もちろん、アマチュアと比較するべきではないのは承知ですし、自主練習もしていると思います。

でもプロでもそれくらいなのに、子どもに長時間・毎日練習させる必要はあるのか?と思います。

ただし、チームによって練習量は異なります。

チーム方針はそうそう変えられません。

だから親であるあなたが、子どもの事を考えてあげる必要があるんです。

- この子に本当に長時間練習が必要か?

- この子は全国レベルを目指しているのか?

子どもとしっかりと話し合い、決めていくべきです。

友人の子供は、話し合いのうえで全国を目指すことを選びました。

今では毎日遅くまでの練習をこなし、日曜日も練習しています。

結果的に、夏の大会では全国1位になっていました。

つまり、「長時間練習すべき子ども」と「そうでない子ども」を親が見極める必要があるんです。

練習は「量」より「質」

子どもの集中力は続きませんので、練習は量より質を求めて行動すべきです。

ただし、子どもはそんなこと分かりませんから、コーチや監督がこの辺りをしっかりとやってほしい所。

ダラダラ練習した5時間よりも、集中した1時間の方が効果があります。

また、8時間も練習したら後半は子供もイヤになってきます。

だったら、2~3時間でビシッと上がれるようにスケジュールを組むべきです。

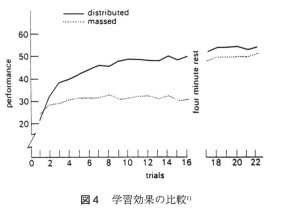

運動生理学の文献では、時間とパフォーマンスの獲得に関して研究結果が出ています。

簡単に説明すると、施工回数(下の数字)が2~6回くらいまでは学習効果(縦の数字)があるけど、その後は回数をこなしてもほとんど横ばいである、ということです。

つまり、長い時間・多くの練習をしてもパフォーマンスは向上しないとも言えます。

それこそ、分刻みのスケジュールで練習し、全体練習じゃなくグループごとに分けて短時間で練習したほうが絶対に良いです。

打撃練習するチーム・守備練習するチーム・走塁練習するチーム

こうしてグループ分けすることで集中して、かつ短時間で練習に取り組めます。

ただし、チームごとにコーチが必要なので、その人員を集められないという大問題が地域のスポーツ団体にはありますけどね。

練習量の多さと怪我

練習量の多さと怪我の多さは比例します。

当然、長時間練習したほうが怪我の発生率は高くなる傾向にあります。

あるデータでは、1週間の練習量と怪我の発生率を数値化しています。

すると、練習時間が1週間で4時間の怪我の発生率は1%程度なのに対し、1週間で10時間以上になると怪我の発生率が5%以上になるそうです。

練習時間が2.5倍になっただけで、怪我の発生率が5倍以上になってしまうんです。

この原因が、子どもの集中力の低下です。

子どもの集中力の限界は30分程度と言われています。

学校の授業が45分なのも、少年ジャンプのページの色が赤とか緑とか黄色になっているのも、子どもの集中力がない事に配慮した結果なんですよ。

だから練習が多くなると怪我の発生率が多くなります。

これは間違いありません。

チームや子供が練習しすぎの対策

練習しすぎに対策として、まずは子供に長時間の練習が必要なのか親が見極めることです。

チームによって練習量は異なり、チーム方針はそうそう変えられません。

だから親であるあなたが、子どもの事を考えてあげる必要があるんです。

- この子に本当に長時間練習が必要か?

- この子は全国レベルを目指しているのか?

子どもとしっかりと話し合い、決めていくべきです。

そしてもう一つは「逃げ道」を作ってあげる事です。

仕事でもそうですが、追い込まれて病んでしまって鬱になって出勤できない・・・なんてことがありますよね。

スポーツも同じです。

練習が辛いけど休めないので、どんどん追い込まれて不登校に。これ、大げさじゃありません。

だから親はしっかりと子供の逃げ道を作ってあげる事が大事なんです。

スポーツを辞めたり、チームを移動するのもアリだと思います。

また数年したらスポーツをやりたくなるかもしれませんしね。

ここでは「頑張れ」「負けるな」と、子どもの背中を押さない事も重要です。

親は見守り、しっかりと子供に目を向け、保護してあげてくださいね。

スポーツを楽しめていますか?

子どものスポーツにとって、大切なのはスポーツを楽しめているかどうかです。

練習量が云々・・・と行ってきましたが、全国を目指している子供にとって練習量が多くても苦痛ではないかもしれません。

むしろ楽しんでいるのかも。

だから親は練習量がどうこうよりも、まずは子供がスポーツを楽しめているか?

笑って参加できているか?真剣に取り組めているか?をみてあげてください。

そのなかで親は子供と向き合い、共にスポーツ参加を楽しめるといいですね。

怪我をしない体づくりをしよう!

子どものスポーツと怪我は隣あわせですが、怪我をしない体づくりも非常に重要です。

以前の記事では、スポーツ用品の活用で怪我を予防することをお伝えしました。

でもそれだけじゃなく、フィジカル的に怪我をしない体づくりも重要です。

強い筋肉・強い骨・大きいからだがあってこそ、スポーツを楽しめるんです。

そして、必要な栄養素は当然カルシウム。

カルシウムが不足すると強い骨、強い体には絶対になりません。

手軽なカルシウム補給として一般的なのは牛乳なのですが、困った事に、牛乳が嫌いな子供が多いんですよね。

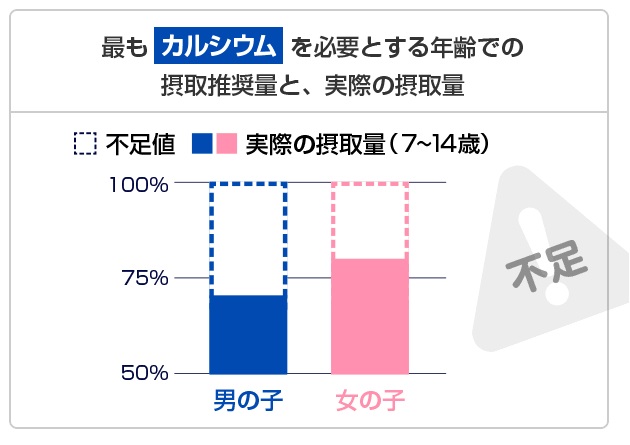

また、カルシウムが必要な年齢である7~14歳の子どものほとんどがカルシウム不足なんです。

そこで、子どもの好きなグミにカルシウムやその他必要な栄養素をギュッと詰め込んだモンドセレクション7年連続最高金賞受賞!子供の成長にカルシウムグミ![]() の出番です。

の出番です。

子どもでも食べやすく、美味しいグミに体づくりに必要な栄養が含まれています。

もちろん、カルシウム以外の栄養も豊富です。

これだけの栄養を食材から取ろうとすると、かなりの費用と面倒な献立管理が必要になってしまいます。

カルシウムグミなら、1日6粒で必要な栄養のほとんどを摂取できるので、手軽だし何より子供から積極的に取ってくれるので、親の面倒な管理が不要です。

怪我をしないために強い骨、強い体づくりに、ぜひ試してみてください。

他の子と差をつけるチャンスかもしれませんよ!

さらに詳しい記事はこちらをご覧ください。

モンドセレクション7年連続最高金賞受賞!子供の成長にカルシウムグミ

![]()

![]()